讲座回顾 | 胰腺癌脉冲电场消融治疗的生物效应与增敏策略

讲座回顾

讲座:胰腺癌脉冲电场消融治疗的生物效应与增敏策略

主讲人简介

赵俊,华中科技大学基础医学院教授,武汉同济医院核医学科双聘教授,博士生导师。获批国家自然科学基金2项、湖北省“杰出青年”基金1项。任中国抗癌协会抗癌药物专委会委员,中国药理学会肿瘤药理委员会委员。以第一作者或通讯作者身份在ACS Nano、Advanced Science、Nature Communications、Biomaterials、Acta Pharmacologica Sinica等知名期刊上发表学术论文14篇。

讲座核心要点

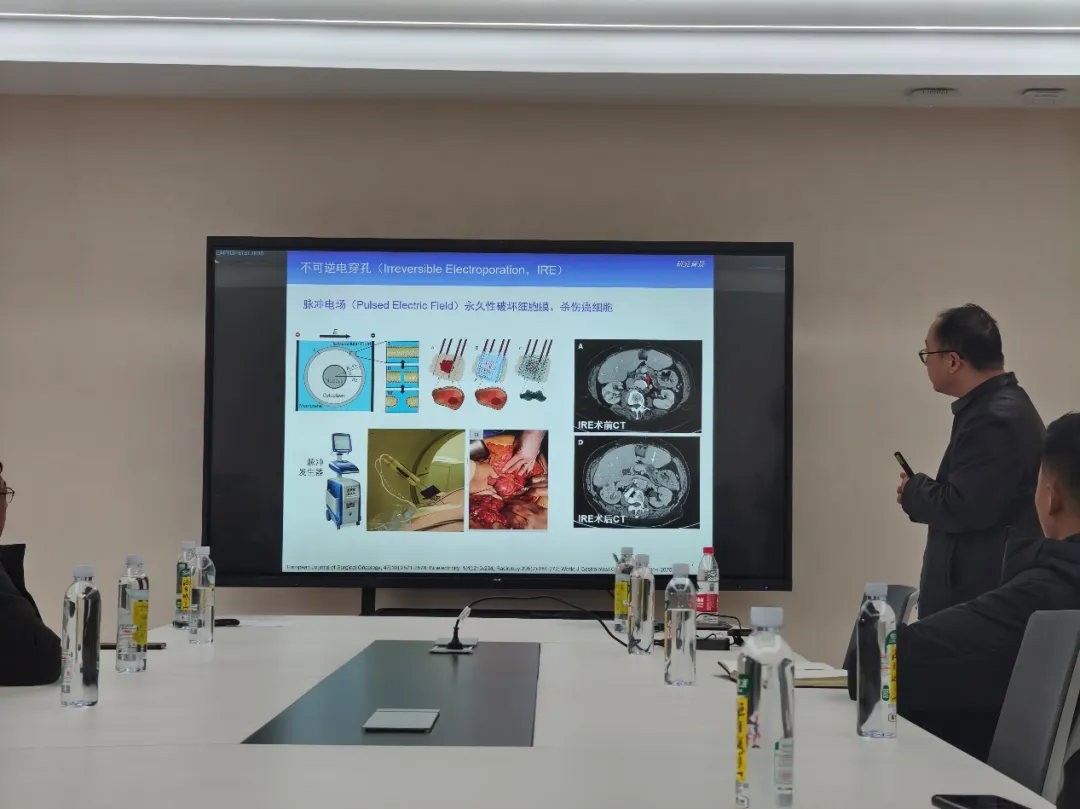

不可逆电穿孔(irreversible electroporation, IRE)肿瘤消融技术作为一种新兴的非热物理消融手段,虽然在胰腺癌等实体瘤治疗中展现出独特优势,但其临床应用仍面临一个关键瓶颈——由于电场分布不均导致的致死剂量覆盖不完全,常造成肿瘤边缘区域细胞残留。这一技术缺陷直接导致临床治疗中原位复发率居高不下,长期预后数据显示,IRE在胰腺癌患者中的5年生存率与传统放疗、化疗相比并未呈现显著提升。

深入研究发现,亚致死剂量电场作用下存活的肿瘤细胞会表现出独特的生物学特性。这些细胞在电脉冲刺激下会激活DNA损伤应答通路,表现为gamma-H2AX蛋白的显著上调,这标志着细胞核内发生了广泛的DNA双链断裂(DSBs)。正常情况下,肿瘤细胞会通过两种主要修复机制应对这种损伤:高保真的同源重组修复(HDR)和易错性的非同源末端连接(NHEJ)。这一发现为联合治疗提供了重要契机——通过ATM/ATR抑制剂靶向阻断DNA损伤修复通路,可有效抑制残留肿瘤细胞的增殖能力,并诱导其走向程序性死亡。

为突破IRE技术的临床局限性,赵俊教授团队创新性地开发了纳米载体协同治疗系统,这一突破不仅解决了IRE消融不完全的核心问题,更在肿瘤综合治疗领域开辟了全新范式。该研究的重要意义体现在多个维度,首先,它首次实现了物理消融技术与分子靶向治疗的精准协同,通过电场响应型纳米载体将两种治疗方式的优势有机结合,为肿瘤局部-全身联合治疗提供了创新模板;其次,这种基于DNA损伤修复机制的增敏策略,突破了传统联合疗法简单叠加的局限,从分子层面实现了治疗效应的级联放大;更重要的是,该技术路径具有广泛的适应性,通过调整纳米载体负载的药物组合,可针对不同肿瘤类型进行个性化治疗优化。这一创新不仅显著提升了IRE的临床疗效,其"物理扰动-生物响应-药物干预"的三联治疗理念,更为实体瘤综合治疗提供了全新的研究思路和治疗策略,对推动肿瘤精准治疗发展具有重要影响。

渝公网安备50009802002274

渝公网安备50009802002274